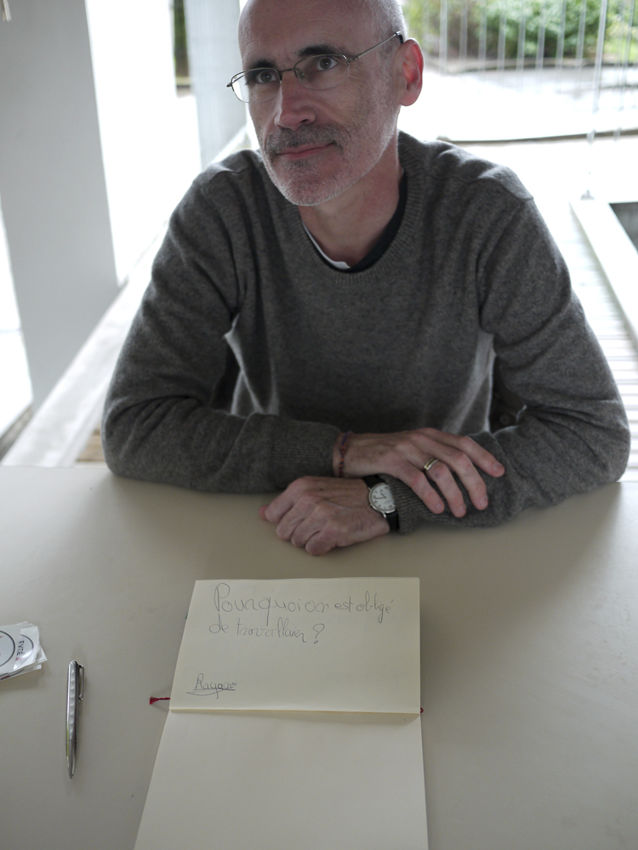

Quand un sociologue est en manque ou en désamour de questions, il peut envisager d’ouvrir un « Bureau des questions ». Il installe alors dans l’espace public une chaise et une table ; il se munit d’un carnet et il sollicite les passants pour qu’ils lui offrent leurs questions. J’ai activé ce dispositif « Bureau des questions » dans le cadre du projet Expéditions, en mars 2012, dans le quartier Maurepas à Rennes. Ce « Bureau des questions » s’inspire librement et amicalement du dispositif Banque de questions proposé par François Deck, artiste et enseignant.

Collecte de questions

De quoi se munit un sociologue lorsqu’il part en expédition ? Avant tout d’un ensemble de questions. Il les note dans son carnet et les consultera régulièrement. Il les réécrira souvent. Certaines deviendront insistantes et ne le quitteront plus, d’autres seront oubliées, laissées en jachère. Les questions foisonnent. Il est temps de les relier et de les regrouper. Le sociologue tente de mettre bon ordre à ce foisonnement, mais y renonce bien vite. Il réessaiera plus tard. Son carnet de recherche devient un tableau mouvant et les pages s’emplissent de flèches et de cercles, de listes et de tableaux. Le sociologue, patiemment, jardine son champ de questions.

Ses questions lui servent de compagnon de voyage, parfois de compagnon de bordée. Elles lui ouvrent la voie, lui tracent une perspective. Le sociologue leur emboîte le pas. Parfois, le questionnement attaque directement et la recherche trace droit. Mais, le plus souvent, il hésite, bifurque, prend des chemins de traverse. Le sociologue s’agace, s’impatiente. Ses propres questions l’égarent, le perdent, le laissent en plan.

Les questions sont à la fois des têtes chercheuses – elles explorent, farfouillent, furètent – et des têtes foreuses. Elles opèrent des percées et des traversées. Grâce à elles, le sociologue peut porter son regard au-delà de la réalité présente. Qu’est-ce qui se cache derrière ? Qu’est-ce qui se dessine au loin ? Qu’est-ce qui voit le jour au-delà des apparences ? Les questions traversent et transpercent les évidences. Dès que l’interstice est ouvert, dès que la porte s’entrebâille, le sociologue n’a plus qu’à s’engouffrer avant que le rideau des évidences ne retombe. Les questions représentent l’avant-garde du travail de recherche ; elles sont en pointe et agissent en franc tireur. En deuxième temps, à leur suite, les lourds bataillons conceptuels et théoriques peuvent se mettre en branle.

Pour le projet « Expéditions », j’ai décidé de prendre le contre-pied de nos habitudes professionnelles et de m’engager sans question, libre de toute question particulière. Je vais voyager léger. Je vais donc me saisir des questions qui se présenteront, celles que d’autres auront laissées traîner et que je ramasserai, celles aussi que les enfants formuleront et me confieront. C’est avec ces questions de hasard que je me mettrai à travailler.

Enquête de questions

Après une rapide escapade dans le quartier qui nous accueille, Maurepas, je m’aperçois que la forme interrogative est absente de l’espace public. La récolte de questions ne passera pas par la simple cueillette. Je n’ai aperçu que deux questions, toutes les deux en devanture d’une pharmacie : l’une concernant une publicité pour un produit vétérinaire : « Est-ce que j’ai une gueule à avoir des puces et des tiques ? » ; l’autre, une publicité pour un soin corporel : « C’est quoi ton secret ? ». Le registre de la question – et la forme d’interpellation qui lui est associée – semble investi essentiellement par la publicité. L’affichage politique et l’information administrative y recourent moins, ou pas du tout.

La question introduit un effet de singularité. Elle est adressée. Elle nous apostrophe. Elle nous implique, pour peu que l’on s’y intéresse. Les publicitaires osent le faire, et plutôt bruyamment, les institutions et administrations beaucoup moins, en tout cas pas sous cette forme publique.

Les formes langagières dominantes, dans l’espace public, sont informatives et prescriptives : « Aire de jeu réservée aux enfants » ou « Il est formellement interdit de grimper sur le toit du gymnase ». Pourquoi, à l’instant, quand je découvre ce panneau, ai-je subitement envie, moi aussi, d’escalader le gymnase ? Pourquoi les enfants ou les jeunes grimpent-ils sur ce toit ? Pour y pratiquer quelles activités ? Pour la beauté de la vue, peut-être…

La bonne stratégie de recherche serait peut-être de partir de ces multiples interdictions et de découvrir ce qu’elles masquent et refoulent. Qu’est-ce qui se cache derrière une interdiction aussi ferme (« formellement ») et singulière (« grimper sur le toit du gymnase ») ? L’interdiction a capté un champ de pratiques, certainement récurrentes et communes. Il ne s’agit pas d’une interdiction de principe, générique ou préventive, mais d’une interdiction ciblée, formulée tout à fait à dessein – un interdit qui s’ancre donc dans une expérience.

Les multiples interdits présents dans l’espace public proposent donc, en creux, en image inverse, en négatif, tout un paysage de créativité (bridée), de vitalité (entravée) ou de possibilité (bloquée). Derrière chaque interdit se glisse un champ d’expériences, de transgressions ou de débordements. Il porte témoignage d’une liberté qui a été prise à un moment donné, d’une expérience qui a été tentée, d’un moment de vie qui a été investi indépendamment des règles et des habitudes. Chaque interdit est le témoin de notre liberté d’agir.

Le sociologue pourrait s’arrêter devant chaque panneau d’interdiction et se poser la question : quelles sont les pratiques et activités qui affleurent en ce lieu ? Qui se laissent discrètement apercevoir ? Qui émergent ponctuellement et demeurent invisibles le reste du temps ? Le chercheur est quelqu’un qui engage (aussi) son imagination – un imaginaire sociologique.

Partir en expédition dans un quartier suppose donc de mobiliser un ensemble de tactiques sociologiques pour accéder à ces pratiques enfouies, éloignées, silencieuses. Les panneaux d’interdiction les signalent à notre intention. D’autres indices sont à trouver. L’espace urbain est parsemé de multiples indices, traces ou témoins qui représentent autant de portes d’entrée, de passages ou d’accès, à condition de réussir à les repérer…

Question boomerang

Devant l’école du quartier, j’ai sollicité Catarina, 11 ans. Je lui explique que j’essaie de recueillir des questions. Elle ne se montre pas outre mesure surprise. Pourquoi s’étonner de si peu ? Je lui demande si elle pense à une question et si elle accepte de me la confier. Elle répond oui, sans hésiter et enchaîne, en se tournant vers Romain Louvel qui est en train de prendre des empreintes de main : « Pourquoi il fait ça ? A quoi ça sert ? » (le travail de Romain Louvel peut être consulté sur le Blog Expéditions). Hier matin, j’ai vécu une situation similaire. J’ai croisé Richard Louvet avec « son » groupe d’enfants. La petite Shiramie me reconnaît et me demande immédiatement : « Qu’est-ce que tu fais ? ». Et me voilà en train de lui expliquer que je retourne au gymnase car j’ai aperçu sur le mur un panneau qui m’intéresse. Pourquoi pas ?, en effet ! Qu’y aurait-il de surprenant à cela ?

La question me revient en boomerang : « qu’est-ce que je fais là? ». Effectivement…

Que peuvent penser les habitants de Maurepas lorsqu’ils nous voient le matin, devant l’école, occupés à prendre des empreintes de main avec de la terre glaise ou à les solliciter à propos des questions qu’ils se posent.

Notre présence n’est d’ailleurs pas si inattendue car nous collaborons avec l’équipe du GRPAS (Groupe rennais de pédagogie et d’animation sociale) dont l’activité est bien repérée dans le quartier. La dimension artistique du projet en facilite certainement aussi l’« acceptation ». Dans l’imaginaire collectif, l’artiste est celui dont on attend (paraît-il !) l’imprévu et l’imprévisible. En tant que sociologue, nous bénéficions, ici, dans cette expérience, de cette ambiance vertueuse. Dans d’autres contextes, les chercheurs ne sont pas attendus avec autant de sollicitude. Il est vrai qu’un certain nombre de collègues se comportent fréquemment comme des chercheurs embedded, agissant pour le compte d’institutions, encadrées par elles, sans réelle marge critique. Dans le projet « Expéditions », en tant que sociologues, nous avançons à découvert !

Qu’est-ce que je viens faire dans ce projet ?, qu’est-ce que je viens y chercher ? Tout d’abord, une dynamique d’interpellation réciproque, un jeu d’interpellation croisée entre artistes, éducateurs et chercheurs, une forme d’entre-capture de nos activités. Art, sociologie et pédagogie se sollicitent mutuellement. J’aime engager mon travail sociologique au plus près des questions et des doutes de mes compagnons de route ou d’expédition… L’art et la pédagogie deviennent partenaires épistémiques [1] de la sociologie ; artistes, éducateurs et chercheurs, complices en recherche.

En second lieu, je suis en attente d’une expérience – d’une expérience sociologique –, c’est-à-dire en attente de situations qui « éprouvent » mon geste professionnel, de processus qui (ré)engage ce que je suis (en tant que sociologue), de moments qui (ré)actualisent et (ré)atteste une pratique. C’est ce que m’apporte cette sociologie de plein vent, alors que le cadre institutionnel et académique aura tendance, à l’inverse, à dépassionner et à neutraliser, voire tout simplement à normaliser. Les institutions sont fréquemment en déficit d’« expérience » – on y éprouve parfois peu de chose – et l’institution de la recherche n’échappe pas à cette euphémisation des pratiques et des engagements.

Quand je parle d’épreuve, je ne l’associe pas à des affects négatifs du type souffrance ou difficulté. Éprouver, c’est avant tout ressentir – et j’ai besoin de « ressentir » mon geste professionnel et seules des situations immédiates, vives, intempestives m’octroient cette possibilité. Éprouver, c’est aussi « faire preuve », c’est jauger de la valeur, c’est vérifier concrètement qu’une analyse « tient », qu’un concept reste opératoire. Les « éprouver », c’est rendre compte de leur valeur (de leur « grandeur » diraient Boltanski et Thévenot).

« Pourquoi est-ce que je fais ça ? À quoi ça sert ? ». Je le fais parce que je pense que cette aspiration (expérimenter, éprouver, ressentir, explorer..) nous est commune, indépendamment de nos métiers, âges et milieu de vie. Lorsque nous partons en expédition avec des enfants habitant Maurepas, nous partons à la rencontre et à la découverte de situations et de réalités – des réalités nécessairement nouvelles, bien qu’elles puissent être familières ; les enfants les (re)découvrent du seul fait qu’ils les partagent avec un artiste ou un chercheur.

Au bonheur d’une question

Je me suis donné comme règle de me mettre au travail à partir de la première question qui me serait soumise. Elle me vient d’une personne que j’avais sollicitée hier et qui m’avait promis sa « remise de question » pour ce matin. Cette question au petit bonheur du jour sera donc : « Les habitants de Maurepas sont-ils heureux ? Quelles sont leurs attentes ? Leurs espoirs ? ». C’est une question qui n’attend pas, à proprement parler, de réponses ou qui en attend trop. J’ai surtout envie de la déplier et de la déployer – la déplier pour accéder aux nombreuses autres questions ou préoccupations qu’elle incorpore, qu’elle retient en elle, qu’elle cristallise ; la déployer pour parcourir les différentes perspectives qu’elle laisse entrevoir ou espérer.

Déplier et déployer sont deux outils méthodologiques particulièrement utiles et féconds. Quand je tente de les expliquer à mes étudiants, je prends habituellement une feuille de papier que je plie en forme d’accordéon. Cet accordéon, il est possible ensuite de l’ouvrir de deux façons : soit sur toute sa longueur en découvrant alors l’ensemble des pliures « contenues » dans ce feuilletage ; soit en l’attrapant par un de ses bouts et en formant une sorte d’éventail dont chaque pli dessine une perspective. En procédant de cette façon, il devient possible de cheminer à partir d’une question, de cheminer véritablement en elle.

« Les habitants de Maurepas sont-ils heureux ? ». Cette question interpelle le cœur de notre projet. Sa simple formulation prend à contre-pied nombre des stéréotypes associés à la vie dans les quartiers populaires, en particulier le regard misérabiliste que l’on porte trop fréquemment sur eux. La question du bonheur se pose ici comme ailleurs ; elle s’y pose avec autant de force et de légitimité.

En tant que sociologue, je pourrais compiler les indicateurs socio-démographiques disponibles et analyser les principales difficultés sociales rencontrées à Maurepas. Ce travail est indispensable. Ces indicateurs m’informeraient sur la précarité des conditions d’existence mais ne me parleraient en rien de ce qui se vit, de ce que vivent les personnes. Je pourrais aussi enquêter auprès des habitants pour essayer de comprendre ce que veut dire « être heureux ». Je recueillerais certainement des attentes et des espoirs. J’accéderais aux rêves de chacun. Je découvrirais une définition du bonheur aussi diverse que la vie elle-même.

S’interroger sur le bonheur nous engage dans un questionnement sans fin car le bonheur représente une sorte de « centre de perspective » à partir duquel il est possible de reparcourir sa propre trajectoire et de réévaluer son existence (cette période où j’étais heureux, cette autre où je l’étais moins…), mais un « centre de perspective » sans véritable lieu ni identité, qui se redéploie au long de l’existence, qui intègre une attente puis une autre. Le bonheur peut se jouer dans la vie de famille, dans une période donnée, et se réengager ailleurs quelques temps plus tard, sur le terrain du travail, de l’amitié ou des loisirs. Il n’est jamais définitivement « attribué » (à un plaisir ou à une espérance) ni « localisé » (dans un aspect de l’existence). Le bonheur ne recouvre rien en particulier, rien de très spécifique. Il peut prendre l’aspect de n’importe quelle réalité de vie. Chacun trouve son bonheur là où il l’entend.

Le bonheur serait donc avant tout une façon d’« éprouver » son existence, de la vouloir autre et de la revendiquer différente. C’est le mot que nous utilisons pour parler de cette capacité dont nous disposons, personnellement et collectivement, de réengager notre vie, de la redéployer, de la confronter à d’autres expériences… Il évoque un manque ou une insatisfaction (le bonheur est toujours relatif… relatif à une réalité considérée comme moins heureuse) et révèle une force et une énergie (la capacité à réengager sa vie). Il est bien de l’ordre de la disponibilité et de la réactivité, de la capacité à maintenir un rapport très vif et investi à l’existence

Le bonheur ne s’oppose pas trait à trait au malheur. L’inverse du bonheur, sa négation, serait plutôt à rechercher du côté d’une certaine fatigue de vie, d’une lassitude, et, au pire, d’un sentiment de fatalité et d’abandon. La dégradation de nos conditions de vie affecte bien évidemment notre idéal de bonheur mais pas uniquement sur le mode d’une privation (ce qui nous est refusé), ni d’une perte (ce à quoi nous n’accédons plus) mais plutôt sur le mode d’une lassitude (l’énergie ou la disponibilité qui vient à manquer).

Pascal NICOLAS-LE STRAT, avril 2012

[1] La formule est de Jean-Olivier Majastre, in Jean-Olivier Majastre et Alain Pessin (dir.), Vers une sociologie des oeuvres, L’Harmattan, 2001.